Craftsmanship of

Watchmaking

現代におけるトゥールビヨン発展の立役者であるフランク ミュラーは、「時計を作るなら必ず世界初か世界一でなくてはならない」という思いとともに、「最先端の技術とともに伝統的な技術をマスターすることが重要だ」と、この複雑機構にひとかたならぬ情熱を注いできた。

その過程で、さまざまなテクノロジーが進化してきたことは事実だ。が、その一方でフランク ミュラーでは、トゥールビヨンが正確に動作するために「人間の感性」が不可欠とし、伝統的な職人技も同時に発展させてきた。こうした理念に基づき、ウォッチランドでは、多くの熟練した時計師たちが日々その手を動かし、トゥールビヨンに命を吹き込んでいる。

そのなかでも、特に重要な担い手となるのが、チーフウォッチメーカー、ダミアン・デスト(写真中央の男性)率いるアトリエA在籍の時計師21名だ。基本的に多くの時計師が修業するスイスの時計学校では、トゥールビヨンの組み立てを教えることはない。それは彼らが日々の業務のなかで習得する、上の世代から連綿と受け継がれてきた熟練の技術というわけだ。そしてそれこそが、まさにスイスの時計製造の伝統であり心でもあるのだ。

工作精度が高まれば時計師の高度な技術力が不要になるかというと、答えは否である。とりわけ繊細なパーツからなるトゥールビヨンにおいては、さまざまな“人の手”が介在している。アトリエAの2階では主にハイコンプリケーションを取り扱っている(写真1)。この作業場には、スティーブン・ブーランが統括するアトリエDで切削されたパーツや、ジェラルディーヌ・フルニエが指揮を執るアトリエCでデコレーションが施されたものなど、必要な工程を経た各パーツが一手に集結する。アトリエAで行われる手仕事の一例を写真とともに紹介していこう。

ガンギ車が動力を伝えるアンクルの、ルビー製の爪石。ウォッチランドではこれを専用のノリをアルコールランプで熱しながら溶かし、手作業で固定する(写真2・3)。昔ながらの手法がとられている。

香箱に芯を入れ、正確に回転運動するかどうかも専用の治具を使って確認する(写真4)。エネルギー源となる香箱の動作には、細心の注意を払う必要がある。

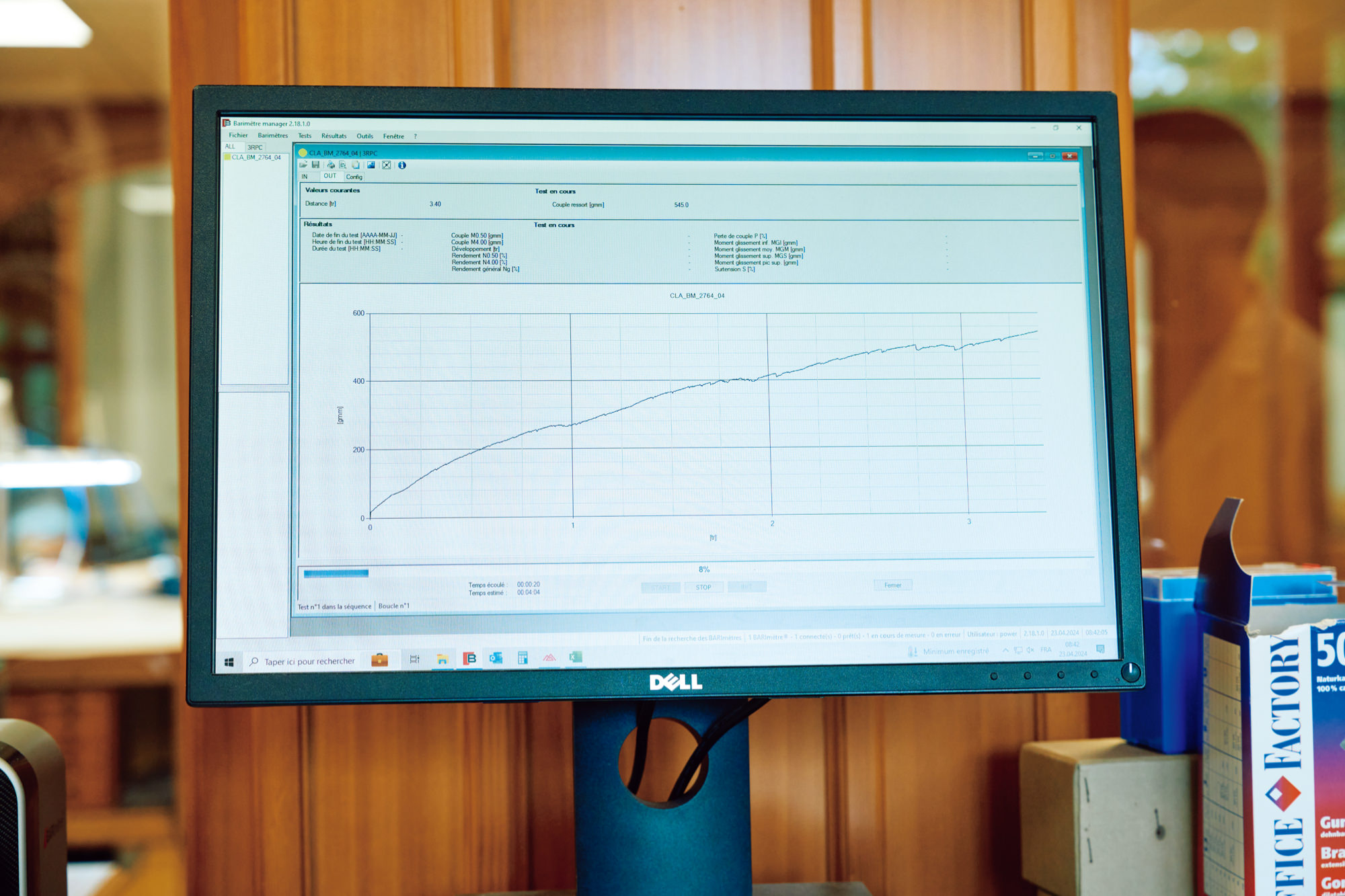

一方、香箱に収まる主ゼンマイのトルクデータは、バリメーターというコンピューターを用いて測定(写真5)。1個あたりおよそ4分かかる。香箱に何らかの問題が生じると、一から調整し直しとなり、正常な動作を得るまでその作業を繰り返し行う。トルクのばらつきは時計の精度にも影響を及ぼし、個体差を生んでしまうからだ。一般に香箱のチェックはサプライヤーが行うが、ウォッチランドでは当たり前のように、ひとつひとつ自社で行われている。

キャリッジの組み付けも手作業で行われるが、必ず仮の組み立てを行ってからもう一度組み上げる。こちらは「グランド カーベックス ギガ トゥールビヨン」において、チタン製の大型キャリッジを丁寧に仮組み立てしている様子(写真6)。

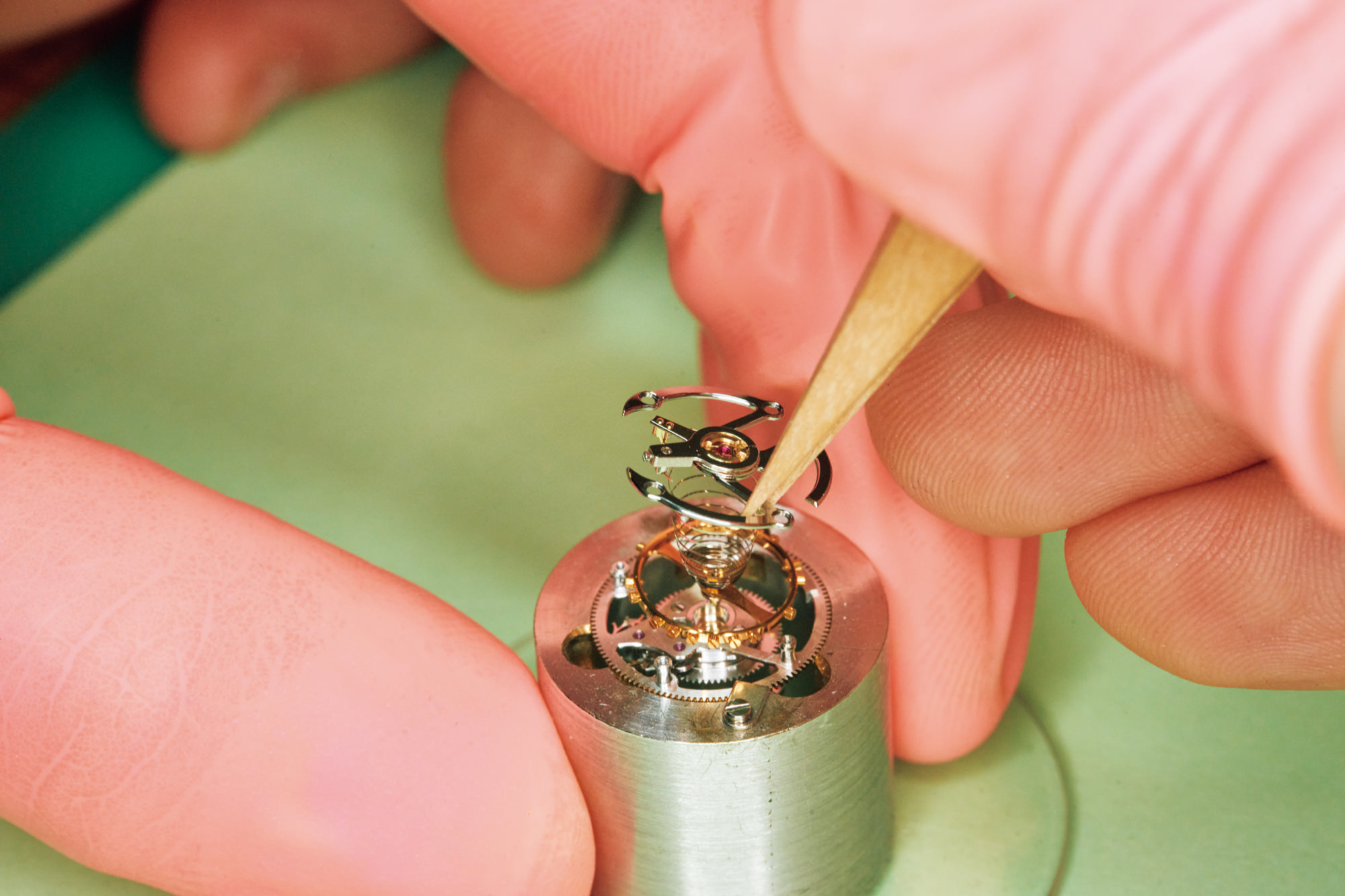

自社製フライング トゥールビヨンキャリバー、FM2001-2のキャリッジ(写真8)は、余計な力でヒゲゼンマイを歪ませないように慎重な作業が求められる。時計の心臓部であるパーツをキャリバーに丁寧に組み付けていく(写真7)。

フライング トゥールビヨンの平滑な回転に欠かせないボールベアリングの軸受へのセッティングも時計師が行う。その際、入念にパーツ接点のアガキ(間隔)をチェックする。ボールベアリングは極小にして滑りやすいために、デリケートな扱いが要求されるのだ。「これも時計師のさじ加減が重要で、セッティングはきつすぎてもゆるすぎてもダメ。そのため、扱いは非常に難しいのです」とは、ダミアンの談。

永久カレンダーとフライング トゥールビヨンが複合した「永久カレンダー トゥールビヨン」のムーブメント(写真8)。ダミアン曰く、「エテルニタス」の組み立ても難しいそうだが、それをさらに上回るのが、3軸でキャリッジを回転させる「トゥールビヨン レボリューション3」。その証拠に、このムーブメントを組み立てられる時計師はアトリエに3名しかいない。

アトリエA以外にも、フランク ミュラーの自社製フライング トゥールビヨンキャリバーにおいて重要な役割を担うセクションがある。そこでは、ヒゲゼンマイの巻きつけを行っている。 ムーブメントメーカーでさえ、ヒゲゼンマイはサプライヤー製を使うことがほとんどだが、ウォッチランドには、ヒゲゼンマイを手作業で巻きつける職人がいるのだ。カットする長さや、巻きつけの具合など、熟達した技術を用いて仕上げられている。こうした点からも、スイスの時計製造伝統技術を次世代に継承しようというウォッチランドの熱き思いが見て取れる。

ダミアンがウォッチランドで現在の職に就き15年。最も進化した点は、扱う素材だという。特にチタンやセラミック、エレクトロフォームといったパーツの登場は、人の手を介在させにくい点で、作業効率は高まった。しかし一方で、その扱いを体得するための技術も磨かれている。いくら設計どおり、公差に収まる工作精度の高いパーツだからとはいえ、各工程の微調整や組み立てにはやはり人の手が不可欠なのだ。

「私たちの目標は、常に限界に挑み、できるだけ理想に近づけること。コンプリケーションの世界では、わずかな誤差が成否の分かれ目となり得ます。しかし、私たち時計師は、卓越した技術を結集し、最高峰と呼べる腕時計を提供するために日々努力を重ねている。ご満足いただける時計が仕上がる瞬間こそが、時計師にとって最大の喜びであり、挑戦を続ける理由なのです」

テクノロジーの進化と、連綿と紡がれてきた伝統の技術。この両輪が“人の手”により見事に一致して初めて、トゥールビヨンは正確に時を刻み始めるのだ。