Advantage Of The

Mechanism

トゥールビヨンにおいて欠かせないさまざまな駆動方式。大きくふたつに分けたとき、いずれの方がより優れているのか。トゥールビヨンの世界を知れば知るほど、気になるところ。それらの特徴を深く知ることで、好みに合った仕様を選び取ることができるかもしれない。

〈フライング式〉

〈ブリッジ式〉

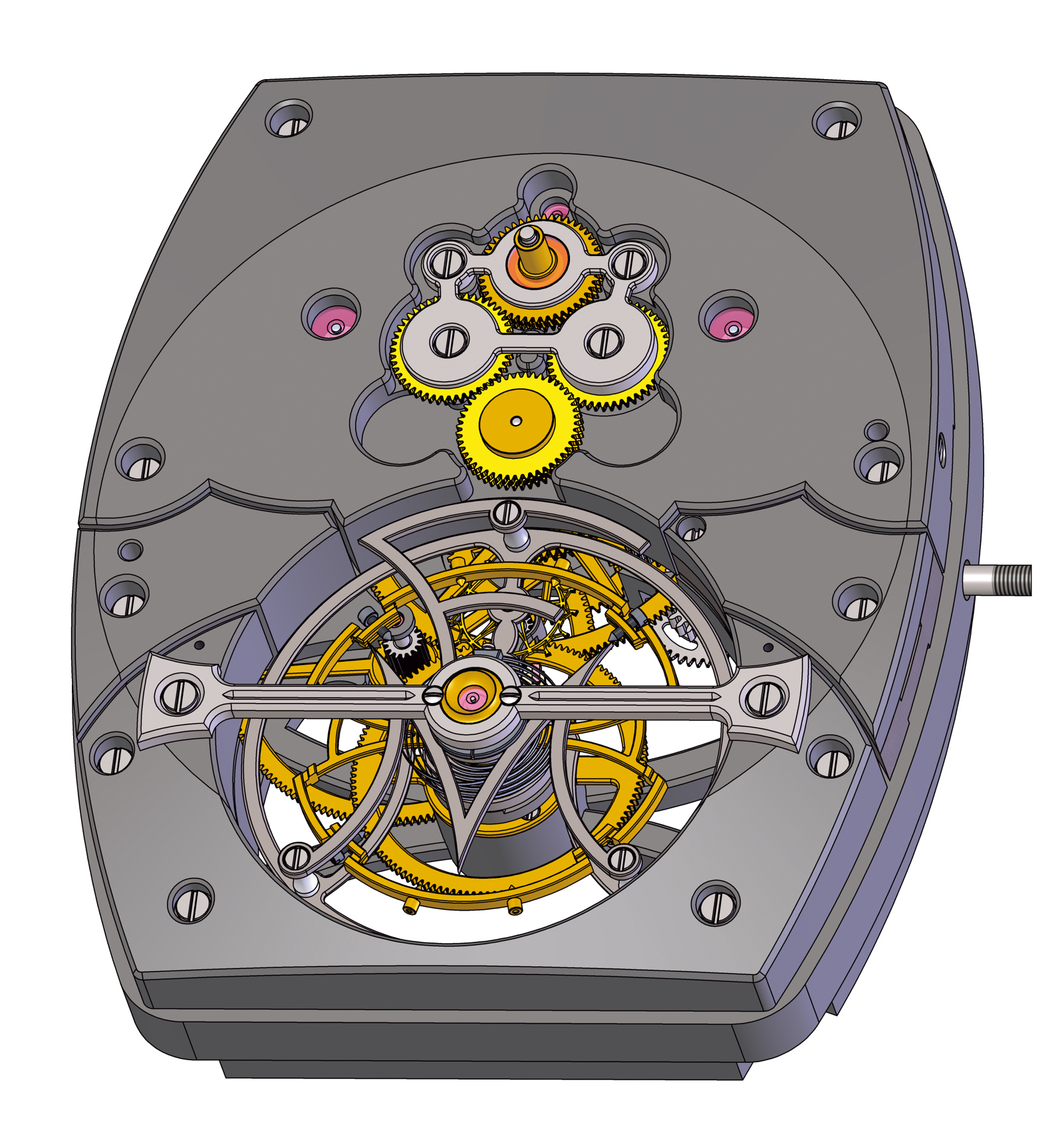

トゥールビヨンの心臓部にして、最大の見せ場ともいえるのが、一般的に60秒で1回転する脱進機構を搭載したキャリッジだ。その回転周期ゆえに、3番車に連結させ、4番車として秒針の役目を果たすことが多いこの機構は、いわゆるブリッジ式(図右)とフライング式(図左)が二大潮流とされている。

ブリッジ式というのは、キャリッジと呼ばれるカゴの回転を支える軸を下部で受けながら、上層部である風防側からブリッジと呼ばれるパーツで支えるようにして固定する方法だ。

基本的にテンプ・ガンギ車・アンクルを搭載し、それなりに重量のある機構なだけに、安定した回転をさせるには、軸を上下から支えるブリッジ式は非常に理にかなったシステムといえる。

元来、トゥールビヨンは姿勢差が生む片重りを「平均化」することで、精度を高めるために生まれた機構だ。当然、回転の安定性を得ることで、精度向上にもひと役買うことは間違いない。 その一方、ブリッジというパーツが存在するぶん、キャリッジそのものは下方にセットされるだけでなく、視界を遮るという点で、風防からその動きを鑑賞する際に、少々見えづらいという点が指摘されるのも事実である。

いずれにせよ、古来より採用されてきた、最もオーソドックスなトゥールビヨンがブリッジ式といえる。

キャリッジを上から支えているブリッジを排除して、この回転運動を視覚的に楽しませようという試みが、フライング式である。

フライング トゥールビヨンは、20世紀初頭に似たような機構を数名の時計師が試みた。しかし、当時の技術ではキャリッジの軽量化や、回転の安定といった技術面の課題をクリアできず不完全なものといえた。その後、長い時を経て、世界で初めて腕時計として実用化させたのは、フランク ミュラーの自社製フライング トゥールビヨン専用キャリバー「Cal・FM2001-2」だ。

20世紀後半から機械工学の導入でトゥールビヨン製造への道のりは急速に発展。とはいえ、実際はレゴを組むように簡単なものではなく、依然職人の卓越した技術がこの複雑機構を支えている。

ブリッジの排除によって露わになったトゥールビヨンのキャリッジは、これまで以上に、間近にその回転運動を視覚的に堪能できるようになったのだ。

その立役者となったのが、軸受にセットされているセラミック製のボールベアリングだ。ブリッジがないぶん、裏蓋側の一点のみでキャリッジを支えながら、エネルギーロスを解消する滑らかな動きを実現している。

なおフランク ミュラーでは、フライング式に力を注ぎ、この技術を発展させることで数多の名作を生み出してきた実績がある。ウォッチランドのプロトタイピストも「フライング トゥールビヨンは我々の挑戦の証し。圧倒的に美しい機構です」と、ブランドのアイデンティティであるこの機構を誇っている。

美観を重んじるフランク ミュラーでは、キャリッジ上部の装飾にも余念がない。「エテルニタス」シリーズでは、「FM」が象られたパーツは、パーソナライズ可能。ほかにも「クレイジー アワーズ トゥールビヨン」では、6時位置にある「8」の数字をダイアルとキャリッジで割り印のように分割し、60秒に1度だけ、「8」が生まれるように作られている点は面白い。

一方で設計責任者は、「フライング式の完成以前も、私たちは1980年代から革新的なブリッジ式を数多く手掛けてきました。このレガシーを礎にフライング式に挑戦してきたのです。現在、再びブリッジ式に新たなアプローチで挑むことには、温故知新以上の意義を感じています」と、さらなる進化を見据える。

近年のフランク ミュラーの新作には、多くのブリッジ式トゥールビヨンが加わり、進化を続けている。ブリッジ式の可能性をどう広げるか、興味は尽きない。

クラシカルで安定性のあるブリッジ式。そして、美観に優れ、高度な技術を要するフライング式。機構の顔立ちを決める花形の様式だけに、大いに悩みたい。

〈ロービート - 振動数/時〉

〈ハイビート - 振動数/時〉

機械式時計の精度を司るテンプの回転往復運動。香箱の主ゼンマイがほどけるエネルギーを脱進機に伝えることで正確かつ均一な時間を刻んでいく。早く回転するコマほど安定するという理論から、振動数が多ければ多いほど精度は安定するというのが常識だ。

ならば、ハイビート(高振動)一択では?という思いにも駆られるが、そうとも言い切れない。正確さは増すものの、振動数が多いほど、パーツどうしの接触回数は増えるために、摩耗が早まるうえに潤滑油も切れやすくなる。ロービート(低振動)は、当然その逆だ。

一般に1万8000振動/時からロービートと呼ばれる。これは、1時間にテンプが往復する回数で、1秒に直すと5振動で、2・5ヘルツだ。

なお、複雑機構でない機械式時計において、現代の主流は、2万8800振動/時。いわゆる8振動(4ヘルツ)で、部品の耐久性と精度を鑑みると、スタンダードな時計において最もバランスの取れた振動数とされており、この振動数からハイビートに数えられる。

近年では、より高い3万6000振動/時=10振動(5ヘルツ)といったハイビートの時計が、パーツ素材の進化などにより普及し始めており、さらには、20振動や36振動という腕時計も見かけるまでになった。

さて、繊細なパーツで組み立てられているトゥールビヨンではどうだろう。

フランク ミュラーを例に取れば、その多くがフライング式である。さらに、「ギガ トゥールビヨン」を筆頭に、その多くがキャリッジの動作を視覚的に楽しませることを前提としている。それゆえ、1万8000振動のロービートが主流だ。とはいえ、視覚効果だけでなく部品の耐久性も考慮された結果でもある。

「ゆっくり回ると、欠陥がわかりやすく、調整をする際にもメリットがある。一方で、早く回ると、そのぶん欠陥自体が見えづらくなるのです」と、設計責任者とプロトタイピストは口を揃える。

トゥールビヨンを含む36もの機構を詰め込んだハイコンプリケーション「エテルニタス メガ4」においても、1万8000振動/時を採用。「チラネジが動く様を見せたいから」と、設計責任者がこの振動数に仕上げた理由を語ってくれた。スピードを要するスプリットセコンド・クロノグラフを搭載しているが、クラシシズムに基づくロービートに対する徹底した哲学が感じられる。

計責任者は、「早く動かす必要がある機構を搭載している場合は、振動数は高いほうがいい」と、「サンダーボルト トゥールビヨン」においては、フランク ミュラーでは、高い振動数に属する2万1600振動/時=6振動(3ヘルツ)を採用しており、これ以上の振動数はラインアップされていない。

トゥールビヨンの組み立てを担う時計師たちは、1万8000振動/時も2万1600振動/時も、扱いの難しさは変わらないという。「技術的な影響があるのは、3万6000振動/時以上だと思います」と語った。 近年の時計市場には、ハイビートのトゥールビヨンも見られるようになっている。時計に使われる素材の進化などにより、摩耗耐久性や剛性に優れる先端素材が普及するなど、テクノロジーの進化によるところが大きい。

〈緩急針式〉

〈フリースプラング式〉

テンワとヒゲゼンマイからなるテンプの回転往復運動により、1秒の長さが決まる機械式時計。当然のことながら、大半の時計が、程度の差はあれ、遅れや進みが発生する。正しい時刻に対して、1日あたり何秒程度遅れ・進むのか。その数値を日差と呼び、1日あたり5秒進むズレがあれば、日差は、+5秒ということになる。1日あたりを日差。一ヶ月あたりを月差、そして、こうしたズレの総称を歩度と呼ぶ。

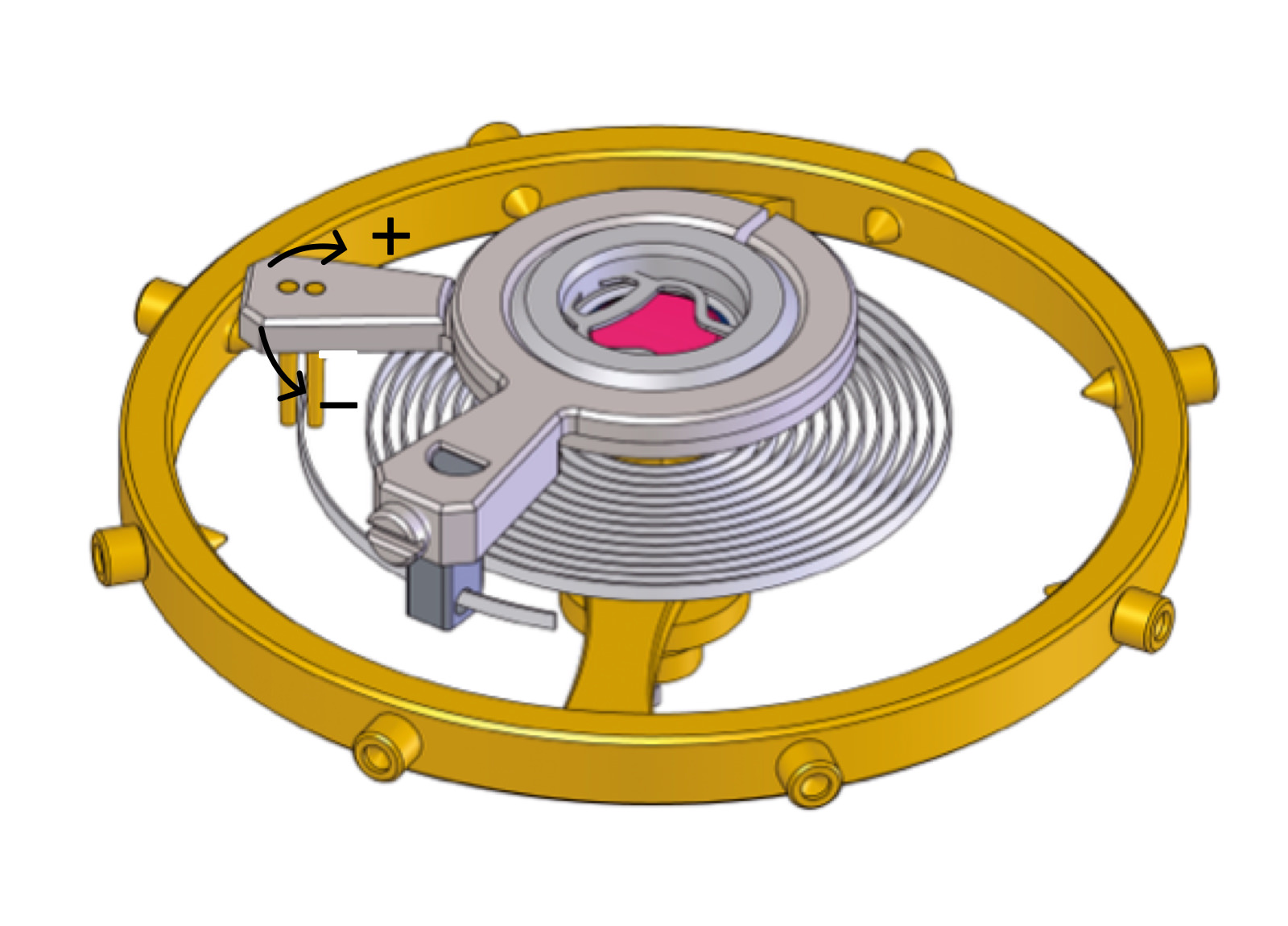

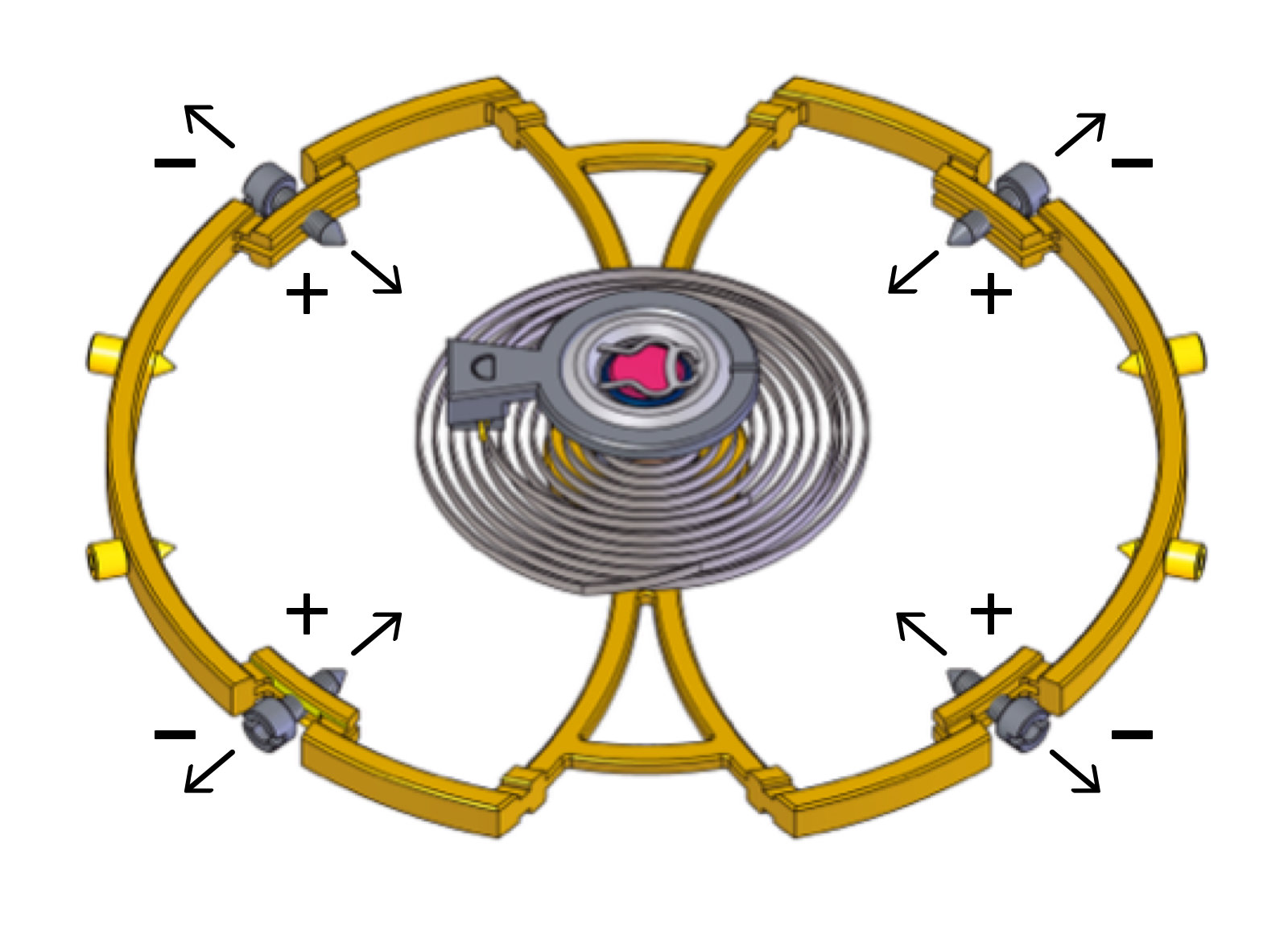

時計師は緩急調整機構を使って歩度を調整する。そして、機械式時計には、物理法則に従った、いくつかの緩急調整機構方式があり、主に緩急針式とフリースプラング式がある。前者は、テンワの往復回転運動に関わるヒゲゼンマイの長さを調整する方法。後者は、テンワの慣性モーメントを調整する方法だ。

緩急針式は、テンプの受けに設置された、文字どおり「針」状のつまみで、これを+(プラス)方向に動かすことでヒゲゼンマイの有効長が短くなるために早く進ませることができ、−(マイナス)方向に動かすことでヒゲゼンマイの有効長が長くなるために遅らせることができる。

この魅力は調整のしやすさと、調整できる歩度のレンジだ。緩急針を移動する操作は比較的容易とされるのに加え、時計師いわく、±(プラスマイナス)50秒程度、つまり100秒程度の幅で調整可能とのことである。このため、多くの機械式時計で採用されている。 ただし、多少の制約もある。まずはズレやすさ。ヒゲ持ちのパーツがふたつあることで、衝撃によってヒゲゼンマイが絡んだり、挟まったりするような事例も起きているそうだ。また、調整レンジは広いが、秒単位以下の微調整には向かないとされる。

一方でフリースプラング式は、そうしたヒゲゼンマイの制約を解消すべく進化させた方式だ。テンワに設置されているタイミングスクリューと呼ばれる4本の重りの出し入れで、その慣性モーメントを調整。ヒゲゼンマイの有効長はいじらない。ヒゲ持ちが固定されている点で、衝撃で歩度がずれるという事象は起こりにくい構造になっており、それゆえに耐衝撃性についての優位性もある。

なお緩急針式のテンワにもチラネジと呼ばれる固定されたネジが付いていることがあるが、こちらは慣性モーメントの調整用というよりも、アンティークの名残という装飾的意味合いが大きい。

一般的にフリースプラング式は、高級時計のムーブメントに多く採用されている。専用治具を必要とするなど、汎用ムーブメントのような手軽さがない点でも、プレミアムな仕様といえそうだ。

フランク ミュラーのトゥールビヨンには、いずれの方式も採用されている。全体的に見ると、緩急針式はクラシカルなムードを与え、タイミングスクリューとチラネジが付いたフリースプラング式は洗練された印象を醸し出しているようだ。

例えば、「ギガ トゥールビヨン」は、フリースプラング式。16・7㎜径の個性的なデザインのテンワには装飾用のチラネジと4本のタイミングスクリューが備わり、ビジュアル上のダイナミズムを与えてくれる。「エテルニタス」シリーズも同様だ。多彩な表示機能を持つダイアルと好相性といえる。

一方で、「レボリューション 1」は緩急針式。装飾チラネジを備えたクラシカルなテンワが、革新性の中にも懐かしさを内包させている。

プロトタイピストは、「個人的には、その高級感ゆえにフリースプラング式が好みですが、時計の目指す方向によって、選択される方式は異なるでしょう」と、それぞれの使い分けに触れた。

華やかなトゥールビヨン機構の奥には、意図を持って綿密に設計された緩急調整機能があり、時計師にしか触れられない秘められた要素もある。しかし、そうした特徴を知っておくことも、高級機械式時計の醍醐味のひとつだ。

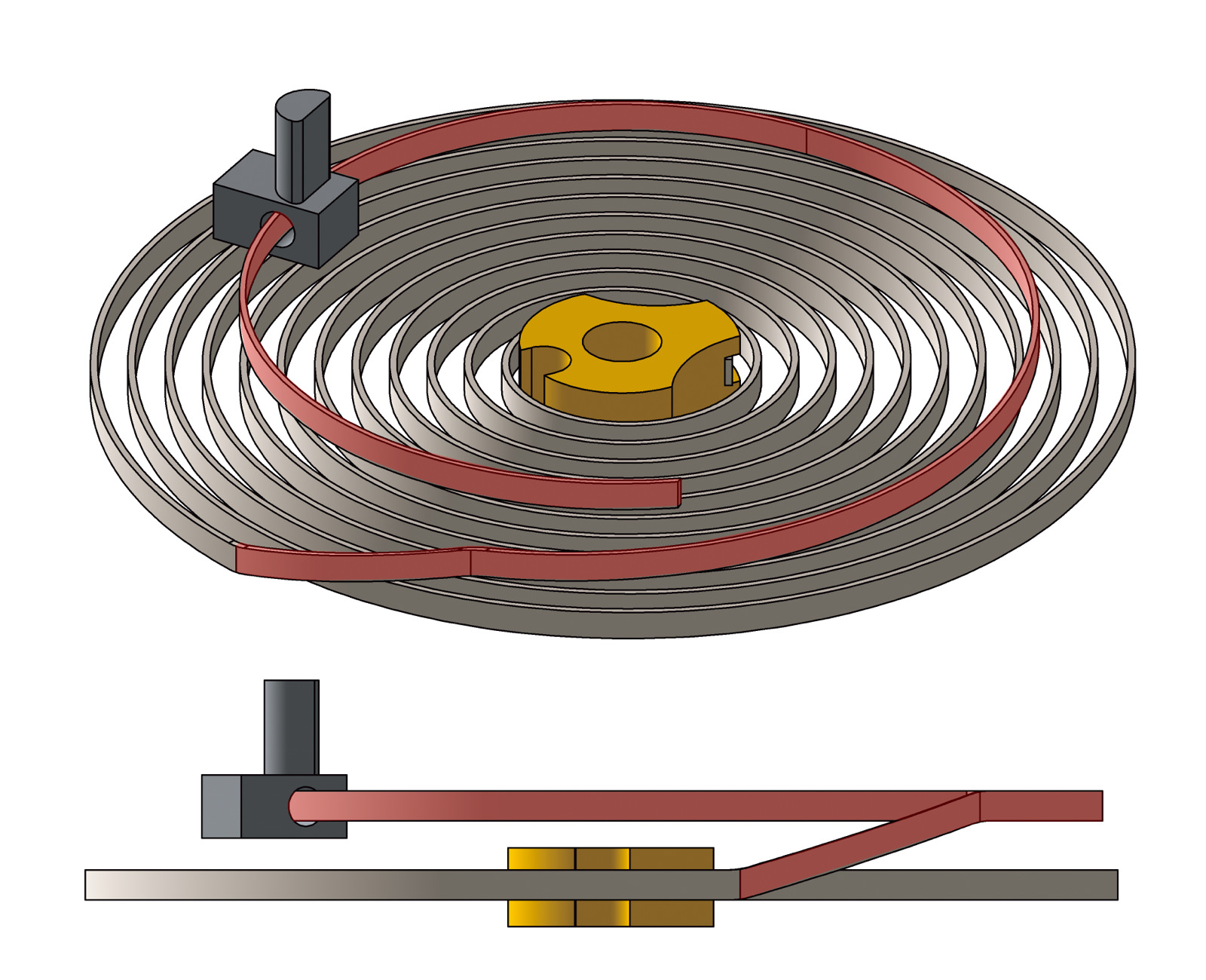

〈平ヒゲ〉

〈巻き上げヒゲ〉

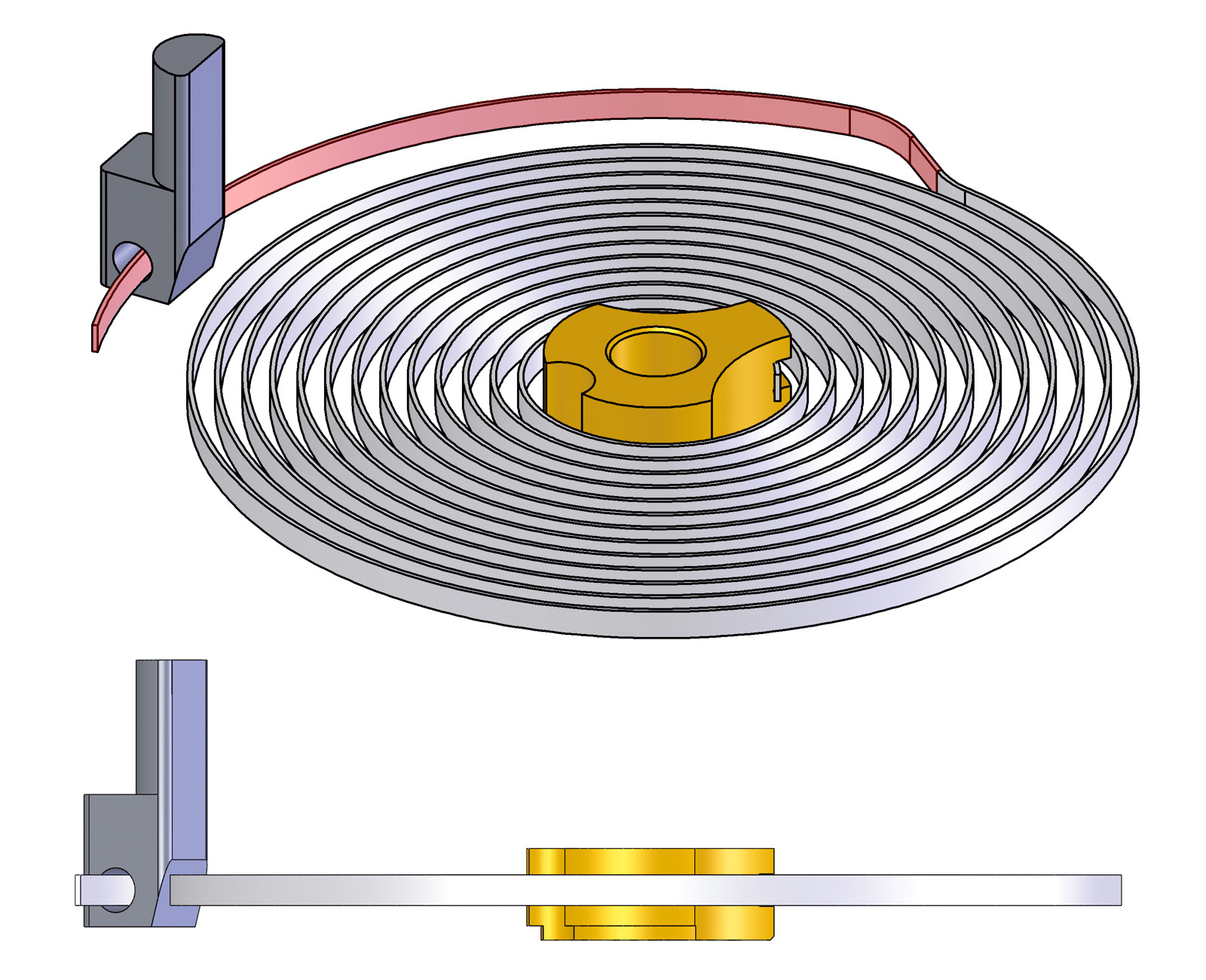

緩急調整装置において、さらにつぶさに見ておきたいディテールは、テンプの往復回転運動を司るヒゲゼンマイである。ヒゲ持ちで固定され、テン真を介してテンワにつながっており、その動きに従って、拡大収縮を繰り返す。この素材や製法、巻き方によって、精度に影響が出る重要なパーツとなっている。

それゆえに、スイス時計界においては、ヒゲゼンマイ専用のサプライヤーが存在するほど、各社このパーツの開発・研究に勤しんでいるのだ。結果、近年は多様な種類のヒゲゼンマイが世に送り出されており、目下注目の的でもある。

ここでは、ヒゲゼンマイの巻き方の種類について比べてみたい。主流となっているのは、平ヒゲと巻き上げヒゲである。

平ヒゲは、最も一般的なタイプのヒゲゼンマイで、中心から外側に向かってシンプルな渦巻きの形状をしており、平らに巻かれている。これは、製品の均質性がよく、安定した性能を発揮し、用途や設計によっては優れた選択肢となる。

制約はといえば、ヒゲ持ちの位置がテン真より外側に離れており、テンプの重心が変化しやすくなり、等時性を出すための配慮が求められる。

こうした重心の変化の解消を図ったのが、巻き上げヒゲである。通称“ブレゲヒゲ”とも呼ばれるこのヒゲゼンマイは、平に巻かれたヒゲ持ちとの接点である外側の端が、中心部に向けて曲げ付けられている。これは、ヒゲゼンマイの拡大収縮時のズレを最小限に抑えるための試みである。

平ヒゲとの見た目上の大きな違いでもある曲げ付けだが、ウォッチランドでは、職人の手作業で行っているのだ。

平ヒゲでも、ブレゲヒゲでも基本的には、たとえマニュファクチュールを謳っていても、サプライヤー製のヒゲゼンマイを使うのが主流である。特にブレゲヒゲの巻き付けは、熟達した技が必要とされる。ウォッチランド唯一の巻き付け職人は、国宝級と形容しても過言ではないほどの腕前の持ち主である。

ことトゥールビヨンにおいては、ヒゲゼンマイの違いがどのような影響を与えるのだろうか。フランク ミュラーのトゥールビヨンでは平ヒゲも巻き上げヒゲも、自社で開発し両方を採用している。

人力による巻き付けという点で、巻き上げヒゲのほうが、古典的で価値が高く、「ギガ トゥールビヨン」などのハイコンプリケーションに使用されている。

ロービートのアナログな動きに合わせて、巻き上げヒゲが中心に近い点で拡大収縮する様は、審美性も高く、ウォッチランドの職人も高く評価していた。

最近では、平ヒゲの派生で、非磁性のシリコン製ヒゲゼンマイも市民権を獲得している。この非金属の先端系素材は、魅力がある一方で、時計師による調整がしにくいために、メンテナンス性に劣り、不具合は出にくいが、出てしまうと即パーツ交換となる。これはウォッチランドでは敢えて採用していない。

“人の手”が生む「夢のあるトゥールビヨン」を目指すフランク ミュラーにとって、巻き上げヒゲの重用こそが、哲学を体現する答えなのかもしれない。

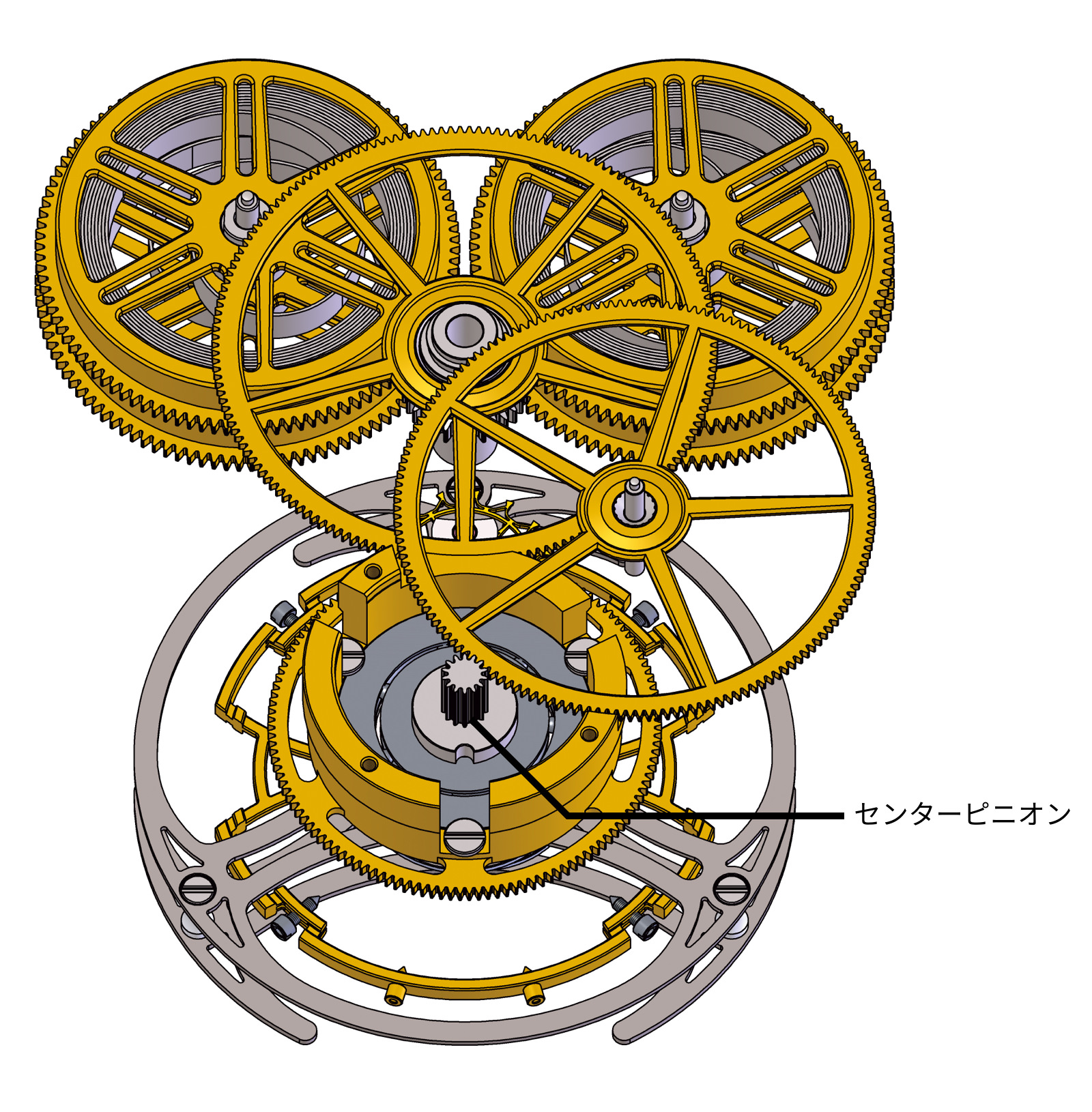

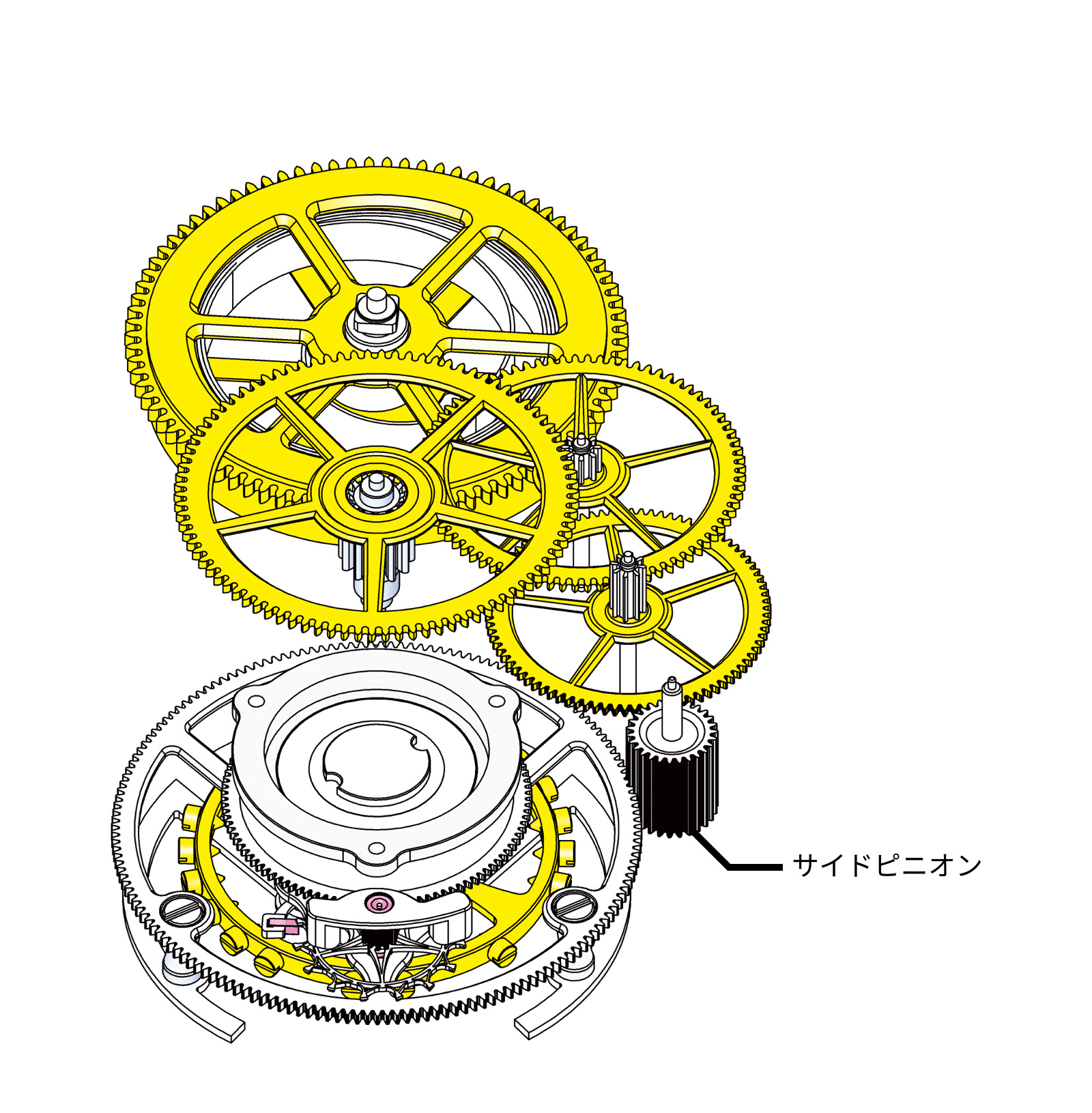

〈センターピニオン式〉

〈サイドピニオン式〉

トゥールビヨンは、一般的な腕時計の構成部品に加え、重量のあるテンプ・ガンギ車・アンクルを載せたキャリッジを60秒で1回転というスピードで回すためエネルギーロスが避けられないからこそ、より高効率なエネルギー伝達が求められる。そのため、トゥールビヨンではエネルギー伝達方式自体がデザインや機能性にも直結する重要な要素となる。ここでは、輪列からキャリッジに動力を伝える2つの方式の特徴を探る。

センターピニオン方式は、主ゼンマイを収めた香箱(図では2×2の計4個搭載)からの力を2番車→3番車と伝え、4番車にあたるキャリッジの中央に位置する軸(ピニオン)に伝えている。

この方式の魅力は、中間に挟まる歯車が少ないぶん、キャリッジまでのエネルギーロスも少ないということだ。さらに構造がシンプルで、構成するパーツが少ないため故障のリスクも低い。またキャリッジを支持しているボールベアリングの直下にピニオンが設置されるため縦姿勢時の偏心も最小限に抑えることができる。加えて、キャリッジサイドに歯車を切る必要がないため軽量化できるというアドバンテージもある。

時計師にとってもトゥールビヨンは難度が高いが、ことキャリッジ以外の部分にフォーカスするとシンプルな構造で取り扱いやすい点が挙げられる。キャリッジの美観においても、シンメトリーが保たれ、見た目が美しいのが特徴だ。

このセンターピニオン方式とは異なる考え方でトゥールビヨンを駆動させる方法が、サイドピニオン方式である。

こちらは、3番車から4番車に見立てたキャリッジに直接動力をつなぐのではなく、中間車を採用して“5番のサイドピニオン”を設け、キャリッジの外周に切られた歯車と接続し動力を伝達することで、重量のあるキャリッジを少ないパワーで駆動させる点が大きな魅力だ。また、ピニオンをキャリッジ下部に置く必要がないために薄型に設計でき、輪列を迂回させることで、キャリッジを任意の位置に配置することが可能になる。それゆえ視界を妨げる要素がなく、キャリッジの美しさが際立つムーブメントデザインを実現できるのがメリットだ。

どちらの方式もそれぞれに特徴的なメリットがあり、センターピニオン方式は機能性と美観のバランスが取れている一方、サイドピニオン方式はフライング式での安定性やデザイン性を求める場合に適している。それぞれの特性を理解し、トゥールビヨンムーブメントの個性を楽しむのも、非常に奥深い。

フランク ミュラーは、軸受にセラミック製ボールベアリングを採用することで、自社製フライングトゥールビヨンキャリバー、Cal・FM2001-2の開発を実現した。

例えば、「ギガ トゥールビヨン」はセンターピニオン式、2002年に登場したキャリッジが迫り出す「レボリューション1」はサイドピニオン式だ。現在、フライング式とブリッジ式のいずれも展開しているフランク ミュラーは、その状況と呼応するように、センターピニオン式とサイドピニオン式をどちらも採用している。近年では、センターピニオン式が主流となりつつあるようだ。

設計責任者は、あくまで個人的見解として、それぞれの違いを語ってくれた。「テンプの偏心を考えると、中央の軸でキャリッジに動力を伝えるセンターピニオン式に軍配が上がります。円の中心から力が加わるので、そのぶん安定感を得られる。サイドピニオン式は横から支えるぶん、回転運動に独特な個性が加わるのです。個人的には、キャリッジ下部に歯が刻まれるサイドピニオン式よりも、キャリッジ周辺がすっきりしているセンターピニオン式のほうが、見た目としても好み(笑)。『ギガ トゥールビヨン スケルトン』を見ていただくと、その様子がよくわかるでしょう」

ルーペ越しに覗くと、想像を超える精緻な世界が広がる。細部に着目することも、その奥深さを味わう方法のひとつだ。